2022 気まぐれアルバム ①

2022.1.3

明けましておめでとうございます。

2022年がスタートしました。

元日は仕事は休みで、外出することなく家でゆっくり過ごしておりました。

なので今年の一枚目は、

京都の一家庭で食しているおせちを撮ってみました。

市販のおせちのような派手さはありませんが、物心ついたころから現在まで、毎年お正月にはこのおせちを食べています。

年によって種類が増えることもありますが、基本はこの種類で、母親が作っています。

左の重箱には酢レンコン、たたきごぼう、ごまめ(田作り)、数の子。

右の重箱は黒豆、紅白かまぼこ、しいたけ。

左上の鉢には棒鱈と里芋。

右上は千枚漬け(市販)。

ちなみに一番手間のかかるのが棒鱈で、次に黒豆だそうです。

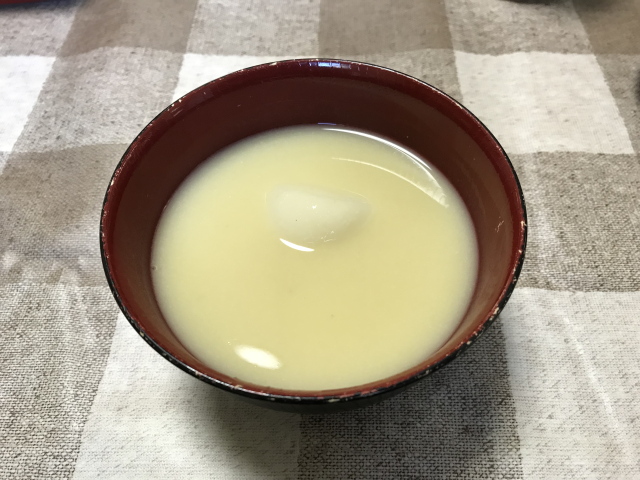

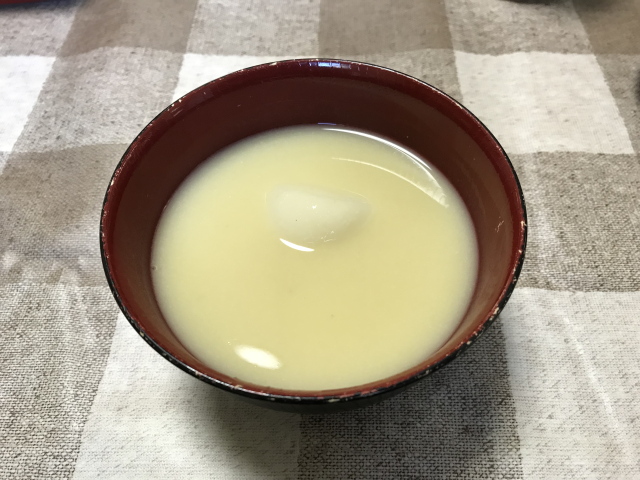

そしてお雑煮。

白味噌で具は丸餅のみ。

おせちの里芋をここへ入れる時もあります。

子供のころは里芋の大きな頭芋を、頭(かしら)になれるように、と入れて食べていました。

しかし、毎年このおせちを食べているのですが・・

頭芋を食べても頭になれず、黒豆を食べてもマメに働けず、数の子を食べても子孫繁栄に縁がありません。

おそらく、”今年もいっぱい蝶が撮れますように” と思いながら食べている事が神様にバレているからだと思われます。(笑)

2022.2.23

この冬の休日は、例年のようにほとんど部屋にこもってホームページの手直しや写真の追加をしています。

なので正月以降は、オリンピック観戦が面白かったくらいで特に話のネタはありません。

そこで今回は、過去の撮影分から追加写真を探している時に見つけた未掲載写真より、2枚だけ載せてみます。

アカシジミ 2009.8.23 長野県木曽郡

アカシジミ 2009.8.23 長野県木曽郡

これは木曽御嶽の麓、開田高原を走行中、前方をフワフワ飛んでいたもので、「蝶か蛾か、何やろ?」と車を止めて確認したところ、アカシジミでした。

翅はボロ、鱗粉が落ちて色もかなり褪せた個体です。

まぁ当時、掲載しなかったのも分かります。

しかし今、改めてこの写真を見ていて気付くことがあります。

例えば、羽化直後の新鮮個体と、死を迎える直前のボロ個体では、それぞれの写真の見方が異なるということ。

新鮮個体の写真を見る時は、美しさに見入るだけでなく、翅のわずかな傷やカケを残念に思ったり、背景を惜しんだり、見た目ばかりに注目してしまいます。

一方、ボロ個体を見ていると、新鮮個体との行動の違いを思い返したり、その状態に至るまでの経緯に思いを馳せたりと、見た目よりも生態に注目します。

つまり、新鮮個体ばかりを狙えば、見た目にこだわりがちになり、またその蝶の限られた期間の生態しか撮れないということです。

もちろん撮る人の目的により、どちらが良いということはありません。

シロウラナミシジミ 2010.11.7 沖縄県八重山郡(西表島)

シロウラナミシジミ 2010.11.7 沖縄県八重山郡(西表島)

続いてシロウラナミシジミ。

本種は、羽化時は別として活動時には翅を閉じて止まる蝶だと思っていました。

しかし長年この蝶を見ている中で、2頭だけ翅を半開して静止するシーンを目撃しており、そのうちの一頭がこの個体です。

実際にはもう少し開く瞬間もありましたが、ここまでしか撮れずじまい。

もう一頭はさらに大破個体で、シャッターを切りませんでした。

できれば新鮮個体の開翅シーンを撮りたいですが、本種は新鮮個体だからこそ開翅しないのかもしれません。

また、翅を開閉する筋肉が、飛び古して弱ったり、天敵に襲われて傷んでいるから開翅してしまうということも考えられます。

成虫として生きている期間は種類によって様々。

翅の状態の良し悪しだけでなく、異なる時期の生態を撮れば、その蝶の生態を考えるヒントになり、生態写真の幅も広がります。

徒然草 第137段

花は盛りに、月は隈なきをのみ、見るものかは

(私訳)桜は満開だけ、月は綺麗な満月だけ、蝶は新鮮個体だけ、男は若いイケメンだけ、を注目すべきだろうか、いや、ちがうやろ

2022.4.15

しばらく更新していない間に、春の蝶が飛び回る季節になりました。

この春には2ヵ所ほど遠征を予定していたのですが、連休と行先の天候が合わなかったこともあり、全てキャンセル。

仕方ないので近所の蝶にカメラを向けています。

ウラナミシジミ(♀) 2022.3.16 京都府城陽市

ウラナミシジミ(♀) 2022.3.16 京都府城陽市

前回の記事に続いてボロ個体から。

地元では夏以降にしか目にしないと思っていたこの蝶が、不意に目の前に飛んできて開翅。

私が知らないだけで、この辺りでも温暖化の影響で冬を越しているのでしょうか。

近所で初めて春に撮った、貴重なボロ個体です。

コツバメ(♂) 2022.4.1 京都府綴喜郡

コツバメ(♂) 2022.4.1 京都府綴喜郡

珍しく正面から撮ってみました。

蝶が好きな人なら翅を見なくても、早春、この体勢を見れば何の蝶だか分かりますね。

閉じた翅に日光が垂直に当たるように、翅を傾けて日光浴する習性がある蝶です。

けっこう体毛モフモフ系ですな。

コツバメ(♂) 2022.4.5 京都府綴喜郡

コツバメ(♂) 2022.4.5 京都府綴喜郡

そして、止まっている間は翅を閉じたままなので、飛び立つ瞬間の翅表狙い。

渋いブルーがこの蝶の魅力です。

確かにツバメの背のような色合いをしています。

ベニシジミ(左♂・右♀) 2022.4.5 京都府久世郡

ベニシジミ(左♂・右♀) 2022.4.5 京都府久世郡

近所の堤防には今春もベニシジミがたくさん。

今回はカップルを撮ってみました。

ベニシジミ(♀) 2022.4.12 京都府久世郡

ベニシジミ(♀) 2022.4.12 京都府久世郡

紅色の薄い個体とも出会いました。

白化とまでは言えませんが、通常の個体とは明らかに異なっています。

モンキチョウ(♀) 2022.4.5 京都府久世郡

モンキチョウ(♀) 2022.4.5 京都府久世郡

今年もモンキチェックは継続中です。

前翅に橙紋が現れた白色型がいたので確保。

そういえば、このタイプの黄色型♀がまだ見つけられていません。

〆の文章が思い浮かばないので、これで終わり。

2022.5.12

先月に続いて、近隣や日帰りで出かけて撮った蝶の写真を並べます。

ミヤマカラスアゲハ(♂) 2022.4.27 京都府綴喜郡

ミヤマカラスアゲハ(♂) 2022.4.27 京都府綴喜郡

構図はイマイチで植栽に来ているミヤマカラスですが、せっかく美しく写ったのでトリミングしてみました。

日光の加減や翅の角度などの条件がうまく揃わないと、翅全体の美しい色が出にくいです。

補助光を使えばもう少しキラキラ感が出るのかもしれません。

ミカドアゲハ(♂) 2022.5.3 和歌山県東牟婁郡

ミカドアゲハ(♂) 2022.5.3 和歌山県東牟婁郡

スレた♂ですが、久しぶりに南紀のミカドを撮影。

喉元過ぎて何年も経てば、G.W.渋滞のツラさを忘れておりました。

ミカドアゲハ(♀) 2022.5.3 和歌山県東牟婁郡

ミカドアゲハ(♀) 2022.5.3 和歌山県東牟婁郡

オガタマノキで産卵中の♀。

以前に福岡で撮った黄斑型と比べるとやはり赤い印象です。

ウラゴマダラシジミ(♂) 2022.5.10 静岡県浜松市

ウラゴマダラシジミ(♂) 2022.5.10 静岡県浜松市

遠州へ。

この蝶を撮りに来たのではなかったのですが、訪れた所でちょうど発生していました。

♂はスレ始めていたため、新鮮な個体を選んで開翅待ち。

ウラゴマダラシジミ(♀) 2022.5.10 静岡県浜松市

ウラゴマダラシジミ(♀) 2022.5.10 静岡県浜松市

地元近隣にも分布する蝶ですが、数が少ないため思うように撮れていませんでした。

それにしても、たくさんいる所では選んで撮れるほどいる蝶なんですね。

アカボシゴマダラ(♀) 2022.5.10 静岡県浜松市

アカボシゴマダラ(♀) 2022.5.10 静岡県浜松市

目的はこの蝶でした。

特定外来生物です。

採り屋さんも採った所でシメないと持って帰れない蝶ということかな・・

関東から分布が広がっているようですが、近所まで進出してくるのを待っていられなくて東へ。

ていうか、来てくれんでええねんけど。

まぁ複雑な思いになる蝶ですが、白い春型を見ておきたかったので、いちおう目的は達成。

しかし木々を見上げて目で追うことがほとんどで、なんとか撮ったという感じです。

逆光からでもそれなりに見られる写真になったのは白い翅のおかげ。